1. Was ist Bitcoin?

Kurzdefinition: Bitcoin ist eine dezentrale digitale Währung (Kryptowährung), die 2009 von Satoshi Nakamoto entwickelt wurde. Sie ermöglicht Transaktionen ohne Bank oder Mittelsmann und basiert auf der Blockchain, einem öffentlichen, unveränderbaren digitalen Kassenbuch. Mit maximal 21 Millionen BTC gilt Bitcoin als knappe, digitale Wertspeicher-Lösung.

Bitcoin ist eine dezentrale digitale Währung, die 2009 von einer unbekannten Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen wurde. Anders als klassische Währungen, die von Regierungen oder Zentralbanken ausgegeben und kontrolliert werden, basiert Bitcoin auf einer globalen Infrastruktur, die vollständig dezentral organisiert ist.

Im Kern ist Bitcoin eine Kryptowährung, die fortschrittliche kryptografische Verfahren nutzt, um Transaktionen sicher zu verifizieren und zu dokumentieren. Jede Bitcoin-Transaktion wird in der Blockchain, einem öffentlichen digitalen Kassenbuch, chronologisch gespeichert. Dadurch sind alle Vorgänge für das Netzwerk nachvollziehbar, transparent und praktisch unveränderbar.

Einfach gesagt ermöglicht Bitcoin, Werte über das Internet zu senden und zu empfangen, ohne Bank oder Mittelsmann. Die zugrunde liegende Technologie, die Blockchain, sorgt dafür, dass alle Transaktionen dezentral überprüft werden. Dies macht Bitcoin sowohl sicher als auch resistent gegen Manipulationen.

Ursprünglich wurde Bitcoin als Alternative zum traditionellen Finanzsystem entwickelt. Durch die begrenzte Gesamtmenge von 21 Millionen BTC unterscheidet sich die digitale Währung fundamental von Fiatgeld, dessen Angebot beliebig erweitert werden kann. Diese Knappheit führt dazu, dass viele Nutzer Bitcoin als Wertspeicher oder „digitales Gold“ betrachten.

Trotz der Volatilität von Bitcoin sehen Anleger die Kryptowährung oft als Schutz vor Inflation. Eine Bitcoin Wallet ermöglicht es jedem, die Kontrolle über die eigenen digitalen Werte zu behalten, unabhängig von Banken oder Zahlungsdienstleistern. Damit kombiniert Bitcoin die Vorteile einer digitalen Währung mit den Prinzipien einer dezentralen Währung.

2. Warum wurde Bitcoin erfunden?

Bitcoin entstand aus dem Bedürfnis nach einem dezentralen, unabhängigen Zahlungssystem, das nicht von Banken, Regierungen oder traditionellen Finanzinstituten kontrolliert wird. Die Finanzkrise 2008 zeigte deutlich die Schwächen des klassischen Bankensystems: Banken konnten Pleiten nicht verhindern, Regierungen mussten eingreifen, und viele Menschen verloren Vertrauen in Fiatwährungen.

Das Whitepaper von Satoshi Nakamoto, veröffentlicht im Oktober 2008, legte die Grundlage für Bitcoin als digitale Währung, die ohne zentrale Autorität funktioniert. Ziel war es, Transaktionen direkt zwischen Nutzern zu ermöglichen, manipulationssicher und transparent, dank der neuartigen Blockchain-Technologie.

Weitere Faktoren, die die Entwicklung von Bitcoin inspirierten, waren unter anderem:

- Die Suche nach einem inflationssicheren Wertspeicher.

- Die steigende Bedeutung von digitalem Geld im Internetzeitalter.

- Einschränkungen bei traditionellen Zahlungsmethoden oder Goldbesitzverboten in bestimmten Ländern.

Bitcoin wurde also nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Lösung für Probleme des traditionellen Finanzsystems erfunden. Mit begrenzter Gesamtmenge von 21 Millionen BTC garantiert es Knappheit, während Dezentralität und Blockchain-Technologie Vertrauen ohne zentrale Autorität schaffen.

3. Wie funktioniert Bitcoin?

Bitcoin ist eine digitale Währung, deren Funktionsweise auf der Blockchain-Technologie basiert. Diese Technologie stellt sicher, dass Transaktionen transparent, sicher und dezentral erfolgen, ohne dass eine Bank oder zentrale Autorität notwendig ist. Um Bitcoin zu nutzen, muss man verstehen, wie Blockchain, Bitcoin Mining und Bitcoin Adressen und Wallets zusammenarbeiten.

3.1. Blockchain einfach erklärt

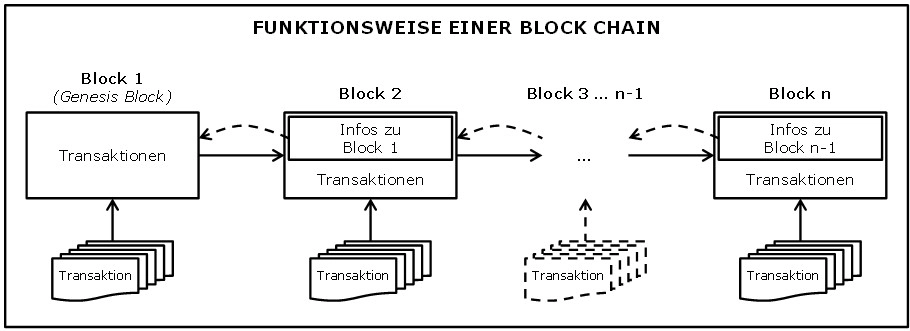

Die Blockchain ist das öffentliche, unveränderbare Kassenbuch für Bitcoin. Stell dir die Blockchain wie ein digitales Hauptbuch vor, das von vielen Teilnehmern gleichzeitig geführt wird: Jede Bitcoin-Transaktion wird in einem Block gesammelt, dieser Block erhält einen eindeutigen Hash und wird dann chronologisch an die Kette der vorherigen Blöcke angehängt. Sobald ein Block bestätigt ist, lässt sich sein Inhalt praktisch nicht mehr ändern — das schafft Vertrauen ohne zentrale Autorität.

Jeder Block enthält neben den Transaktionsdaten auch einen Verweis (Hash) auf den vorherigen Block. Diese Verknüpfung macht die Kette robust: Wird ein Block manipuliert, passt der Hash nicht mehr und die Manipulation ist sofort erkennbar.

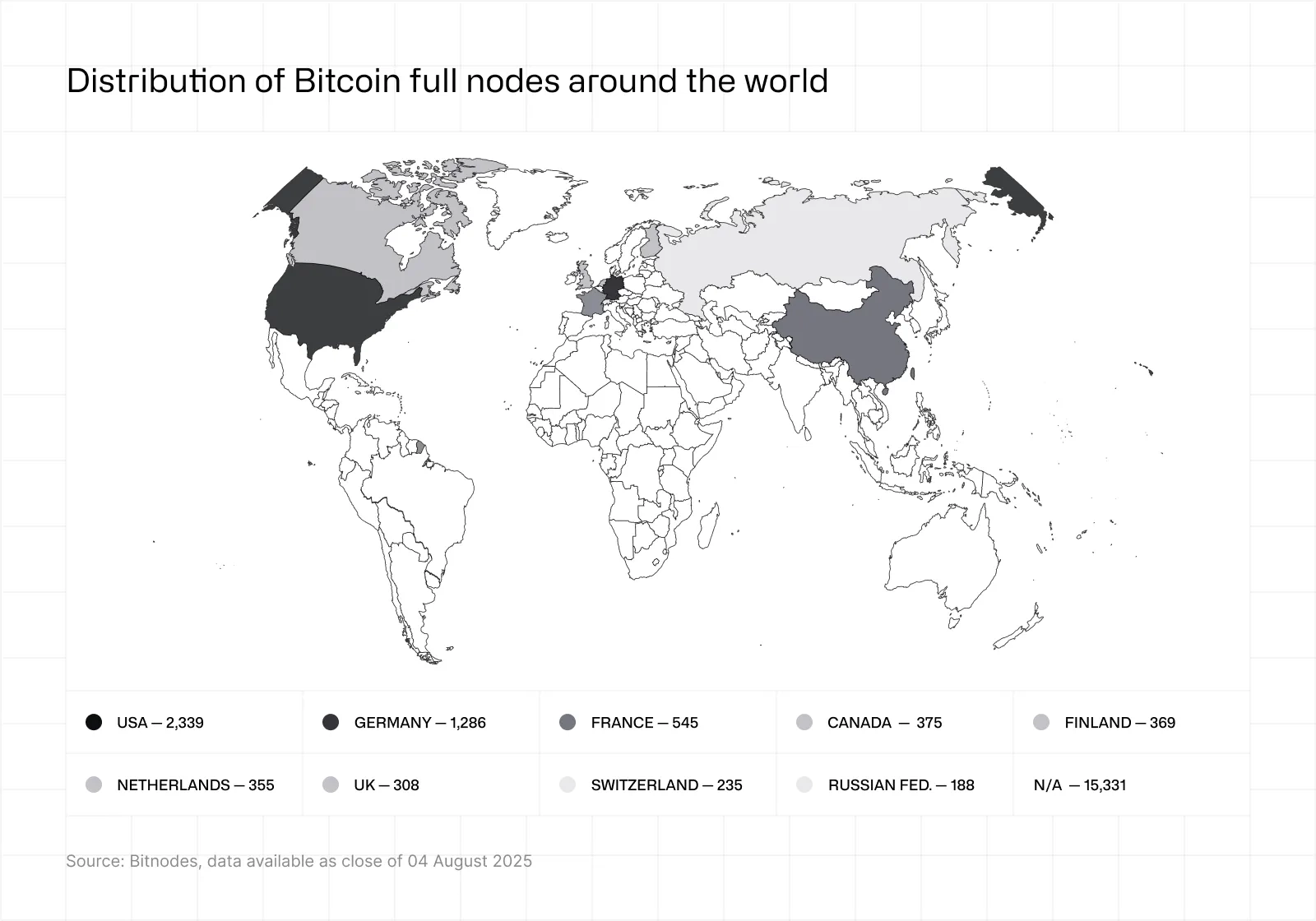

Die Dezentralität des Netzwerks — tausende Rechner weltweit — sorgt dafür, dass keine einzelne Partei die Blockchain kontrolliert; dadurch funktioniert Bitcoin als echte dezentrale Währung.

Die Bestätigung von Blöcken erfolgt durch das Netzwerk (Mining/Validatoren) und schützt so vor doppeltem Ausgeben („double spend“). Für Nutzer bedeutet das: Transaktionen sind transparent (jeder kann sie prüfen), pseudonym (Adressen, keine direkten Namen) und dauerhaft dokumentiert. Die Blockchain verbindet damit Sicherheit, Transparenz und Unveränderbarkeit in einem System.

3.2. Wie funktioniert Bitcoin Mining

Bitcoin Mining ist der Prozess, mit dem neue Bitcoin erzeugt und Transaktionen in der Blockchain bestätigt werden. Miner betreiben spezielle Computer, die komplexe kryptografische Aufgaben lösen. Dieses Verfahren wird Proof of Work genannt und sorgt dafür, dass das Netzwerk sicher und dezentral bleibt.

Bei jeder neuen Transaktion werden die Daten in einen Block gepackt. Miner versuchen dann, einen gültigen Hash für diesen Block zu finden. Dieser Hash muss bestimmten Bedingungen entsprechen, wodurch das Lösen der Aufgabe rechnerisch anspruchsvoll ist. Sobald ein Miner den passenden Hash findet, wird der Block dem Netzwerk vorgeschlagen und nach der Bestätigung dauerhaft in die Blockchain eingefügt.

Als Belohnung erhält der Miner die sogenannte Block Reward, also neu geschaffene Bitcoin, sowie die Transaktionsgebühren. Mit jeder Halving-Phase halbiert sich diese Belohnung, wodurch die digitale Währung seltener wird. Diese Knappheit ist ein entscheidender Grund, warum Bitcoin häufig als digitales Gold bezeichnet wird.

Das Mining selbst trägt erheblich zur Dezentralität bei, da weltweit Tausende unabhängige Miner am Netzwerk teilnehmen. Es verhindert Manipulationen, Double-Spending und stellt sicher, dass Bitcoin-Transaktionen transparent und unveränderbar bleiben. Ohne diesen Prozess würde die dezentrale Währung nicht funktionieren.

3.3. Wie nutze ich Bitcoin – Transaktionen und Wallet-Arten

Um Bitcoin zu nutzen, braucht man eine Bitcoin Wallet. Sie funktioniert wie ein digitales Konto, in dem man seine digitale Währung aufbewahrt, sendet oder empfängt. Jede Wallet enthält ein Schlüsselpaar: einen öffentlichen Schlüssel (ähnlich einer Kontonummer) und einen privaten Schlüssel (vergleichbar mit einem Passwort). Nur wer den privaten Schlüssel besitzt, hat volle Kontrolle über seine Bitcoin.

Es gibt verschiedene Arten von Wallets:

- Hot Wallets sind mit dem Internet verbunden, etwa Smartphone-Apps oder Desktop-Wallets. Sie eignen sich ideal für den Alltag und schnelle Bitcoin-Transaktionen.

- Cold Wallets sind offline, z. B. Hardware-Wallets oder Papier-Wallets. Sie bieten ein besonders hohes Sicherheitsniveau, da sie nicht online angreifbar sind. Für langfristige Aufbewahrung großer Beträge gelten sie als beste Wahl.

Eine Bitcoin-Transaktion funktioniert so: Der Sender signiert eine Transaktion mit seinem privaten Schlüssel und übermittelt sie an das Netzwerk. Miner oder Nodes prüfen die Transaktion und fügen sie, nach ihrer Bestätigung, in einen neuen Block der Blockchain ein. Dadurch wird jede Transaktion dauerhaft gespeichert, transparent und nicht manipulierbar.

Für Nutzer bedeutet das: Bitcoin kann weltweit, rund um die Uhr und ohne Bank übermittelt werden. Transaktionen sind pseudonym, schnell und basieren vollständig auf der dezentralen Struktur der Blockchain. Die Wallet dient dabei als persönliches Werkzeug, um die volle Kontrolle über die eigene Kryptowährung zu behalten.

4. Warum ist Bitcoin wichtig?

Bitcoin hat sich von einer experimentellen Kryptowährung zu einer global bedeutenden digitalen Währung entwickelt. Seine wichtigste Eigenschaft ist die konsequente Dezentralität, die es ermöglicht, Werte weltweit zu übertragen, ohne auf Banken, Staaten oder Zahlungsanbieter angewiesen zu sein. In vielen Regionen der Welt bietet Bitcoin bereits finanzielle Freiheit für Menschen, die keinen Zugang zu stabilen Währungen oder funktionierenden Bankensystemen haben.

Die Blockchain-Technologie sorgt dafür, dass Bitcoin-Transaktionen transparent, sicher und unveränderbar sind. Dadurch entsteht ein System, das nicht durch einzelne Parteien manipuliert werden kann. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, politischer Instabilität oder hoher Inflation bietet Bitcoin vielen Nutzern eine glaubwürdige Option zur Aufbewahrung langfristiger Werte.

Ein weiterer Grund für die wachsende Bedeutung von Bitcoin ist seine knappe Geldmenge von maximal 21 Millionen BTC. Diese künstliche Knappheit unterscheidet Bitcoin fundamental von Fiatwährungen, deren Menge durch Zentralbanken ständig erhöht werden kann. Viele Menschen sehen Bitcoin daher als eine Form von digitalem Wertspeicher, der langfristig als Ergänzung oder Alternative zu Gold dient.

Durch seine dezentrale Struktur, den globalen Zugang und die zunehmende Akzeptanz durch Unternehmen, Staaten und Finanzinstitutionen ist Bitcoin heute weit mehr als ein Zahlungsmittel: Er ist ein internationales, offenes und zensurresistentes Geldsystem.

4.1. Bitcoin Dezentralität

Die Dezentralität ist eines der zentralen Merkmale von Bitcoin. Anders als herkömmliche Währungen wird Bitcoin nicht von einer Bank, Regierung oder Institution kontrolliert. Stattdessen betreiben Tausende von unabhängigen Rechnern, sogenannte Nodes, das Netzwerk weltweit. Jeder Node enthält eine vollständige Kopie der Blockchain und prüft alle Bitcoin-Transaktionen, bevor sie bestätigt werden.

Durch dieses System gibt es keinen Single Point of Failure: Ein Angriff auf einzelne Nodes oder Länder kann das Netzwerk nicht lahmlegen. Auch Änderungen an der Blockchain sind nur möglich, wenn die Mehrheit der Nodes zustimmt, was Manipulation praktisch unmöglich macht.

Die Dezentralität sorgt außerdem dafür, dass Bitcoin-Transaktionen transparent und nachvollziehbar sind, ohne dass private Daten oder persönliche Identitäten offengelegt werden müssen. Nutzer behalten die volle Kontrolle über ihre Bitcoin Wallets und können selbst entscheiden, wann und wohin sie Transaktionen senden.

Dieses Prinzip macht Bitcoin zu einer dezentrale Währung, die unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen funktioniert. Viele Experten sehen darin einen der Hauptgründe, warum Bitcoin langfristig als digitale Wertspeicher-Lösung attraktiv ist.

4.2. Ist Bitcoin sicher?

Bitcoin gilt als sehr sichere digitale Währung, vor allem dank der Kombination aus Blockchain-Technologie, Kryptografie und Dezentralität. Jede Bitcoin-Transaktion wird in einem Block gespeichert, der durch einen einzigartigen Hash verschlüsselt ist. Änderungen an einem Block wären sofort erkennbar, da jeder Block auf dem vorherigen aufbaut.

Die Sicherheit des Netzwerks wird durch das Mining gewährleistet: Miner bestätigen Transaktionen, lösen kryptografische Aufgaben und schützen so die Blockchain vor Manipulation. Angriffe wie das sogenannte Double Spending sind praktisch unmöglich, solange die Mehrheit der Nodes korrekt arbeitet.

Auch die Kontrolle über eigene Wallets trägt zur Sicherheit bei. Wer seinen privaten Schlüssel schützt, behält die volle Kontrolle über seine Bitcoin. Nutzer können zwischen Hot Wallets für Alltagstransaktionen und Cold Wallets für sichere Langzeitlagerung wählen.

Trotz der starken technologischen Sicherheit gibt es Risiken, die vor allem außerhalb der Blockchain entstehen: gestohlene private Schlüssel, Phishing-Angriffe oder unsichere Wallets. Technologisch selbst ist Bitcoin jedoch eines der sichersten Systeme für digitale Währungen.

4.3 Ist Bitcoin ein Wertspeicher?

Viele Experten betrachten Bitcoin als digitales Gold und damit als Wertspeicher, weil seine Gesamtmenge auf 21 Millionen BTC begrenzt ist. Diese künstliche Knappheit unterscheidet Bitcoin von Fiatwährungen, deren Menge Zentralbanken beliebig erhöhen können.

Als digitale Währung ermöglicht Bitcoin zudem, Werte weltweit schnell, sicher und ohne Mittelsmann zu übertragen. Anleger schätzen die Dezentralität, da keine Bank oder Regierung Kontrolle über den Besitz hat. Dies macht Bitcoin besonders attraktiv in Ländern mit instabilen Währungen oder hoher Inflation.

Allerdings ist Bitcoin bekannt für seine hohe Volatilität. Kurzfristig können die Kurse stark schwanken, langfristig zeigt die Kryptowährung jedoch oft einen Aufwärtstrend. Wer Bitcoin als Wertspeicher nutzt, sollte daher strategisch planen und das Risiko von Kursschwankungen berücksichtigen.

Darüber hinaus profitieren Nutzer von der Transparenz der Blockchain: Jede Transaktion ist dauerhaft dokumentiert, manipulationssicher und nachvollziehbar, was das Vertrauen in Bitcoin als digitales Asset stärkt.

5. Welche Risiken hat Bitcoin? Welche Kritikpunkte gibt es an Bitcoin?

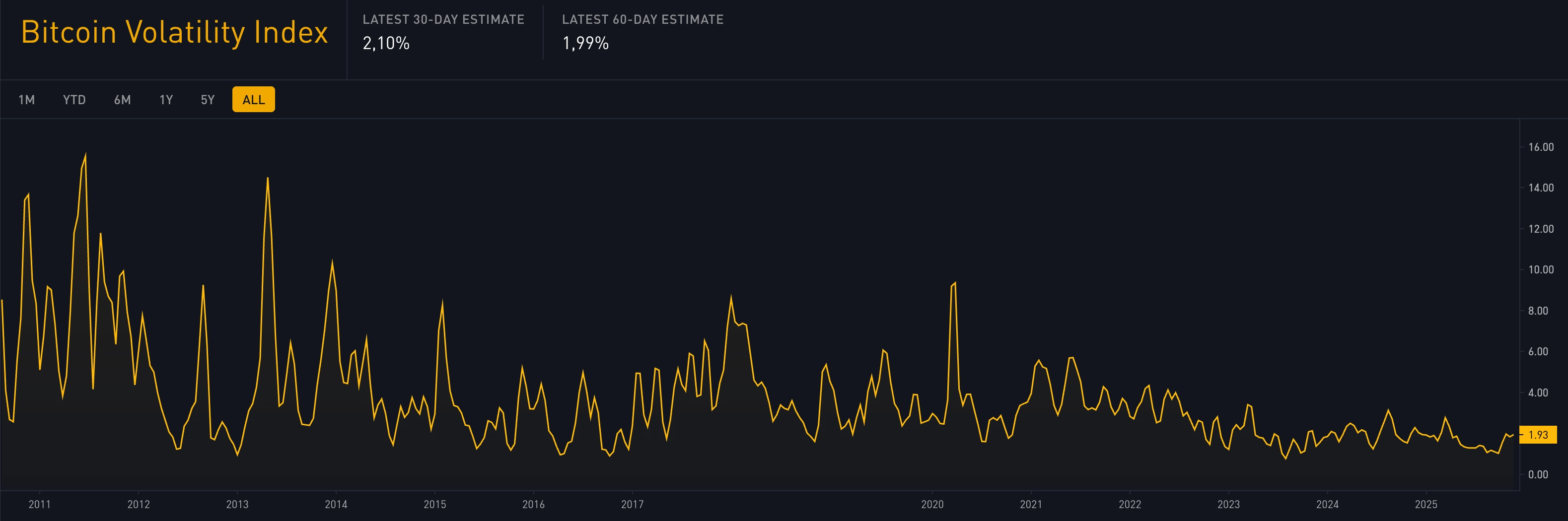

5.1. Bitcoin Volatilität

Bitcoin ist für seine hohe Volatilität bekannt. Das bedeutet, dass der Preis von Bitcoin innerhalb kurzer Zeit stark schwanken kann. Solche Kursschwankungen entstehen durch Angebot und Nachfrage, Marktsentiment, regulatorische Nachrichten oder größere Transaktionen von sogenannten „Whales“ (Investoren mit großen Beständen).

Für Anleger kann diese Volatilität sowohl Chance als auch Risiko sein. Kurzfristig sind hohe Gewinne möglich, aber auch schnelle Verluste. Langfristig zeigt die digitale Währung oft einen Aufwärtstrend, was Bitcoin für viele als Wertspeicher interessant macht.

Die Volatilität ist auch ein Spiegel der noch jungen Kryptowährungsbranche: Märkte sind weniger stabil als traditionelle Finanzmärkte, und Bitcoin-Transaktionen können durch die Kursentwicklung stark im Wert variieren. Wer Bitcoin langfristig halten möchte, sollte sich dieser Schwankungen bewusst sein und strategisch planen.

Langfristig ist jedoch zu erkennen, dass die Volatilität von Bitcoin immer weiter abnimmt.

5.2. Bitcoin Energieverbrauch

Ein häufiger Kritikpunkt an Bitcoin ist der hohe Energieverbrauch. Das Bitcoin Mining, also die Validierung von Transaktionen und das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain, benötigt enorme Rechenleistung. Die Miner betreiben leistungsstarke Computer, die rund um die Uhr laufen, um komplexe kryptografische Aufgaben zu lösen.

Schätzungen zeigen, dass das Bitcoin-Netzwerk jährlich mehr Energie verbraucht als manche Länder. Dieser Verbrauch ist nicht nur teuer, sondern führt auch zu Diskussionen über die Umweltverträglichkeit von digitalen Währungen. Dennoch arbeiten viele Mining-Unternehmen zunehmend mit erneuerbaren Energien, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Trotz des hohen Energieaufwands argumentieren Befürworter, dass die Sicherheit, Dezentralität und Manipulationsresistenz von Bitcoin diesen Verbrauch rechtfertigen. Die Blockchain sorgt dafür, dass jede Transaktion überprüft wird und keine zentrale Partei das System manipulieren kann.

5.3. Wird Bitcoin von Kriminellen genutzt?

Bitcoin wird oft in Medien mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht, da es pseudonym genutzt werden kann. Das bedeutet, dass Adressen nicht direkt Namen zugeordnet sind, was für manche Transaktionen einen gewissen Grad an Anonymität schafft.

Tatsächlich machen illegale Transaktionen nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens aus. Studien zeigen, dass über 90 % aller Bitcoin-Transaktionen legale Zwecke haben, z. B. als digitale Währung, Investition oder für den internationalen Zahlungsverkehr.

Die Blockchain selbst erhöht sogar die Transparenz: Jede Bitcoin-Transaktion ist öffentlich einsehbar und dauerhaft dokumentiert. Ermittler können oft Geldflüsse nachvollziehen, auch wenn die Identität hinter Adressen nicht sofort ersichtlich ist. Somit bietet Bitcoin weniger Anonymität als Bargeld, aber mehr Sicherheits- und Kontrollmöglichkeiten für legitime Nutzer.

6. Bitcoin heute und in Zukunft

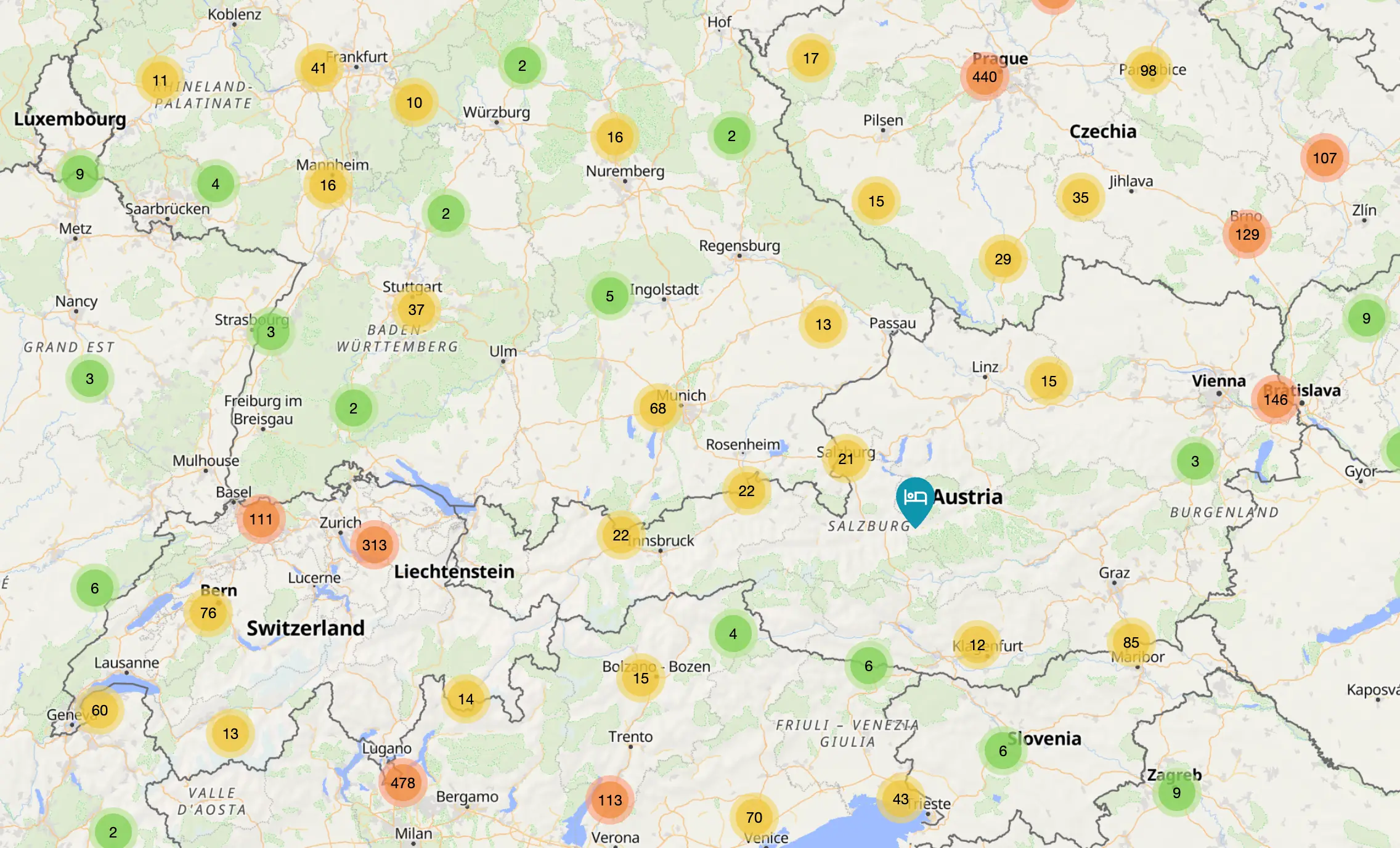

6.1 Wo ist Bitcoin bereits akzeptiert?

Bitcoin wird weltweit zunehmend als Zahlungsmittel akzeptiert. Viele Unternehmen, Online-Shops und Dienstleister ermöglichen mittlerweile Bitcoin-Transaktionen, um Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Von großen internationalen Konzernen bis zu kleinen lokalen Geschäften zeigt sich, dass digitale Währung immer mehr praktische Anwendung findet.

Einige Länder nutzen Bitcoin sogar offiziell oder regulieren es stark, um legalen Handel zu ermöglichen. In Regionen mit instabilen Währungen oder eingeschränktem Zugang zu Bankensystemen bietet Bitcoin finanzielle Freiheit für Menschen, die sonst keine sicheren Zahlungsmittel hätten.

Die wachsende Akzeptanz zeigt, dass Bitcoin nicht nur ein Investitionsobjekt oder Wertspeicher ist, sondern auch zunehmend als praktisches Zahlungsmittel im Alltag genutzt wird. Die Kombination aus Blockchain, Dezentralität und globaler Verfügbarkeit macht Bitcoin besonders flexibel.

6.2 Ist Bitcoin reguliert?

Bitcoin ist keine staatliche Währung und wird grundsätzlich nicht zentral reguliert. Dennoch unterliegt die Nutzung der digitalen Währung in vielen Ländern bestimmten Gesetzen und Vorschriften, etwa zur Geldwäscheprävention, Steuerpflicht oder zur Finanzmarktaufsicht.

Die Regulierung variiert stark: Manche Staaten erkennen Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel oder erlauben es legal zu handeln, andere Länder verbieten den Handel oder den Besitz. In vielen Regionen gilt Bitcoin als Anlageprodukt, wodurch Banken und Finanzdienstleister verpflichtet sind, bestimmte Sicherheits- und Transparenzvorschriften einzuhalten.

Regulatorische Maßnahmen dienen vor allem dem Schutz von Nutzern, der Bekämpfung illegaler Aktivitäten und der Stabilität des Finanzsystems. Gleichzeitig bleibt Bitcoin selbst dezentral und unabhängig von diesen Regeln, da die Blockchain-Technologie keine zentrale Instanz erfordert.

6.3 Bitcoin vs. andere Kryptowährungen und CBDSs

Bitcoin ist die erste und bekannteste Kryptowährung, aber der Markt hat sich stark erweitert. Es gibt zahlreiche Altcoins wie Ethereum, Ripple oder Litecoin, die andere technische Funktionen oder Anwendungsbereiche bieten. Während Bitcoin vor allem als dezentrale Währung und digitaler Wertspeicher genutzt wird, konzentrieren sich andere Kryptowährungen auf Smart Contracts, schnellere Transaktionen oder dezentrale Anwendungen.

Ein weiterer Vergleichspunkt sind CBDCs (Central Bank Digital Currencies). Im Gegensatz zu Bitcoin werden CBDCs zentral von Staaten ausgegeben und kontrolliert. Sie verfolgen in der Regel monetäre Stabilität und Integration in das bestehende Finanzsystem, während Bitcoin unabhängig und dezentral bleibt.

7. Wie kann ich mit Bitcoin starten?

Bitcoin selbst zu nutzen ist heute einfacher als je zuvor. Wer einsteigen möchte, sollte einige grundlegende Schritte beachten, um sicher und effektiv mit der digitalen Währung zu arbeiten.

1. Wallet auswählen

Zuerst brauchst du eine Bitcoin Wallet, um deine Coins sicher zu speichern. Es gibt verschiedene Optionen:

- Hot Wallets: Apps oder Online-Dienste, praktisch für alltägliche Transaktionen.

- Cold Wallets: Z. B. Hardware-Wallets, ideal für langfristige Speicherung und maximale Sicherheit.

2. Bitcoin kaufen

Du kannst Bitcoin an Kryptobörsen oder über Broker erwerben. Achte darauf, seriöse Anbieter zu wählen und auf Gebühren sowie Sicherheitsmaßnahmen zu achten.

Einfach, schnell und sicher Bitcoin kaufen mit 21bitcoin - investiere noch heute in die Zukunft!

3. Transaktionen durchführen

Sobald du Bitcoin besitzt, kannst du Transaktionen senden oder empfangen. Jede Überweisung wird über die Blockchain verifiziert, wodurch deine Coins transparent und sicher verwaltet werden.

4. Weiterbilden & informieren

Da der Markt volatil ist, lohnt es sich, kontinuierlich Informationen über Kursentwicklung, Sicherheit und regulatorische Änderungen einzuholen. Unsere Rubrik „Bildung“ bietet zahlreiche Artikel zu Kryptowährungen, Blockchain-Technologie und Bitcoin-Themen, die dir den Einstieg erleichtern.

*Hinweis: Vergangene Preisentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. *Marketingmitteilung, FIOR Digital GmbH*